OpenAI a réussi à convaincre de grands titres de presse en Europe – Le Monde, El País et Die Welt – et, aux Etats-Unis, l’agence de presse AP et l’American Journalism Project pour que son IA générative ChatGPT soit plus au fait de l’actualité dans des langues différentes. Le New York Times, lui, a préféré un procès.

Le directeur des opérations d’OpenAI, Brad Lightcap (photo), n’est pas peu fier d’avoir décroché des accords pluriannuels avec les grands quotidiens européens Le Monde en France, El País en Espagne et Die Welt en Allemagne. « En partenariat avec Le Monde et Prisa Media [éditeur d’El País], notre objectif est de permettre aux utilisateurs de ChatGPT du monde entier de se connecter à l’actualité de façon interactive et pertinente », s’est-il félicité le 13 mars dernier lors de l’annonce des deux accords noués pour plusieurs années avec respectivement le groupe français Le Monde pour son quotidien éponyme et le groupe espagnol Prisa Media pour son quotidien El País, de même que pour son quotidien économique et financier Cinco Días et son site d’actualités El Huffpost (1). Trois mois auparavant, ce même Brad Lightcap annonçait un premier partenariat avec le groupe allemand Axel Springer pour son quotidien Die Welt, et son tabloïd Bild, ainsi que pour ses sites d’information Politico (édition européenne) et Business Insider (économie et finances). « Ce partenariat avec Axel Springer aidera à offrir aux gens de nouvelles façons d’accéder à du contenu de qualité, en temps réel, grâce à nos outils d’IA. Nous sommes profondément engagés à nous assurer que les éditeurs et les créateurs du monde entier bénéficient de la technologie avancée de l’IA et de nouveaux modèles de revenus », avait alors assuré le directeur des opérations d’OpenAI (2).

Le directeur des opérations d’OpenAI, Brad Lightcap (photo), n’est pas peu fier d’avoir décroché des accords pluriannuels avec les grands quotidiens européens Le Monde en France, El País en Espagne et Die Welt en Allemagne. « En partenariat avec Le Monde et Prisa Media [éditeur d’El País], notre objectif est de permettre aux utilisateurs de ChatGPT du monde entier de se connecter à l’actualité de façon interactive et pertinente », s’est-il félicité le 13 mars dernier lors de l’annonce des deux accords noués pour plusieurs années avec respectivement le groupe français Le Monde pour son quotidien éponyme et le groupe espagnol Prisa Media pour son quotidien El País, de même que pour son quotidien économique et financier Cinco Días et son site d’actualités El Huffpost (1). Trois mois auparavant, ce même Brad Lightcap annonçait un premier partenariat avec le groupe allemand Axel Springer pour son quotidien Die Welt, et son tabloïd Bild, ainsi que pour ses sites d’information Politico (édition européenne) et Business Insider (économie et finances). « Ce partenariat avec Axel Springer aidera à offrir aux gens de nouvelles façons d’accéder à du contenu de qualité, en temps réel, grâce à nos outils d’IA. Nous sommes profondément engagés à nous assurer que les éditeurs et les créateurs du monde entier bénéficient de la technologie avancée de l’IA et de nouveaux modèles de revenus », avait alors assuré le directeur des opérations d’OpenAI (2).

ChatGPT, polyglotte et informé : merci la presse

Ces « partenariats mondiaux d’information » permettent à ChatGPT d’européaniser un peu plus ses capacités d’informer en mettant à contribution trois premiers quotidiens du Vieux Continent, de trois langues différentes (français, espagnol et allemand). Et ce, après avoir largement entraîné en anglais ses grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT, GPT-2, GPT-3 et l’actuel GPT-4, en attendant GPT-5 en cours de développement). Avant les groupes européens Le Monde, Prisa Media et Axel Springer, OpenAI avait conclu aux Etats-Unis deux partenariats signés en juillets 2023 avec respectivement l’agence de presse américaine Associated Press (AP) et l’association de soutien à l’information locale American Journalism Project (AJP).

Sur fond de plainte du New York Times

« Nous sommes impatients d’apprendre d’AP [et de savoir] comment nos modèles d’IA peuvent avoir un impact positif sur l’industrie de l’information. L’accès à ses archives de textes factuels de haute qualité, aideront à améliorer les capacités et l’utilité des systèmes d’OpenAI », avait alors dit Brad Lightcap, lors de l’annonce le 13 juillet 2023 du partenariat avec l’agence de presse américaine (3). Depuis près d’une décennie, AP utilise la technologie de l’IA pour automatiser certaines tâches routinières et libérer les journalistes pour faire des reportages plus fouillés. Elle va même jusqu’à publier des dépêches automatisées prévisualisant et récapitulant certains événements sportifs, élargissant ainsi son offre de contenu.

C’est le premier coup de gueule de Carine Fouteau (photo), cette journaliste qui a succédé en mars 2024 à Edwy Plenel à la présidence de la Société éditrice de Mediapart. La nouvelle directrice de la publication de Mediapart a dénoncé fin avril « l’opacité des Gafam » en général et « l’absence de transparence » de Google en particulier. Le média d’investigation reproche notamment « les clauses de confidentialité imposées par Google » dans le cadre de l’accord que ce dernier a signé en octobre 2023 avec la Société des droits voisins de la presse (DVP).

C’est le premier coup de gueule de Carine Fouteau (photo), cette journaliste qui a succédé en mars 2024 à Edwy Plenel à la présidence de la Société éditrice de Mediapart. La nouvelle directrice de la publication de Mediapart a dénoncé fin avril « l’opacité des Gafam » en général et « l’absence de transparence » de Google en particulier. Le média d’investigation reproche notamment « les clauses de confidentialité imposées par Google » dans le cadre de l’accord que ce dernier a signé en octobre 2023 avec la Société des droits voisins de la presse (DVP). Le directeur des opérations d’OpenAI, Brad Lightcap (photo), n’est pas peu fier d’avoir décroché des accords pluriannuels avec les grands quotidiens européens Le Monde en France, El País en Espagne et Die Welt en Allemagne. « En partenariat avec Le Monde et Prisa Media [éditeur d’El País], notre objectif est de permettre aux utilisateurs de ChatGPT du monde entier de se connecter à l’actualité de façon interactive et pertinente », s’est-il félicité le 13 mars dernier lors de l’annonce des deux accords noués pour plusieurs années avec respectivement le groupe français Le Monde pour son quotidien éponyme et le groupe espagnol Prisa Media pour son quotidien El País, de même que pour son quotidien économique et financier Cinco Días et son site d’actualités El Huffpost (

Le directeur des opérations d’OpenAI, Brad Lightcap (photo), n’est pas peu fier d’avoir décroché des accords pluriannuels avec les grands quotidiens européens Le Monde en France, El País en Espagne et Die Welt en Allemagne. « En partenariat avec Le Monde et Prisa Media [éditeur d’El País], notre objectif est de permettre aux utilisateurs de ChatGPT du monde entier de se connecter à l’actualité de façon interactive et pertinente », s’est-il félicité le 13 mars dernier lors de l’annonce des deux accords noués pour plusieurs années avec respectivement le groupe français Le Monde pour son quotidien éponyme et le groupe espagnol Prisa Media pour son quotidien El País, de même que pour son quotidien économique et financier Cinco Días et son site d’actualités El Huffpost ( S’il y a bien un journaliste de la rédaction de Mediapart qui aurait toute la légitimité pour succéder à Edwy Plenel (photo de gauche), président cofondateur du site de presse d’investigation lancé le 16 mars 2008, c’est bien Fabrice Arfi (photo de droite). Ayant intégré l’équipe dès le début, il est même qualifié de « fils spirituel » ou « frère d’armes » d’Edwy Plenel, tant pour avoir été tout de suite à ses côtés au service « Enquête » de Mediapart que pour avoir affronté les difficultés en révélant des affaires qui ont fait date (Bettencourt, Karachi, SarkozyKadhafi ou encore Cahuzac). Des révélations, certaines affaires d’Etat, qui sont devenues la marque de fabrique de ce journal en ligne par abonnement. Un modèle.

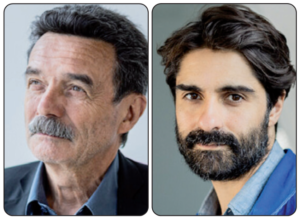

S’il y a bien un journaliste de la rédaction de Mediapart qui aurait toute la légitimité pour succéder à Edwy Plenel (photo de gauche), président cofondateur du site de presse d’investigation lancé le 16 mars 2008, c’est bien Fabrice Arfi (photo de droite). Ayant intégré l’équipe dès le début, il est même qualifié de « fils spirituel » ou « frère d’armes » d’Edwy Plenel, tant pour avoir été tout de suite à ses côtés au service « Enquête » de Mediapart que pour avoir affronté les difficultés en révélant des affaires qui ont fait date (Bettencourt, Karachi, SarkozyKadhafi ou encore Cahuzac). Des révélations, certaines affaires d’Etat, qui sont devenues la marque de fabrique de ce journal en ligne par abonnement. Un modèle.