« En mai, écoute le livre qui me plait ! ». En France, mai 2022 est « le mois du livre audio ». Qu’ils soient sur support physique (CD) ou en ligne (en streaming ou en téléchargement), les livres audio sont de plus en plus écoutés. Mais il y a un risque de cannibalisation des ventes de livres à lire.

A pousser le livre audio comme jamais elles ne l’ont fait pour le livre numérique, les maisons d’édition ne sont-elles pas en train de se tirer une balle dans le pied ? Elles pourraient accélérer le déclin de leur industrie du livre. Non seulement éditer un livre audio ne relève plus de la planète Gutenberg, contrairement aux éditions imprimées et par extension numériques, mais, en plus, considérer l’écoute d’un livre audio comme de la lecture constitue un abus de langage dont les utilisateurs ne sont pas dupes. Ecouter n’est pas lire, et vice-versa. Le livre audio, c’est en quelque sorte de la lecture par procuration.

A pousser le livre audio comme jamais elles ne l’ont fait pour le livre numérique, les maisons d’édition ne sont-elles pas en train de se tirer une balle dans le pied ? Elles pourraient accélérer le déclin de leur industrie du livre. Non seulement éditer un livre audio ne relève plus de la planète Gutenberg, contrairement aux éditions imprimées et par extension numériques, mais, en plus, considérer l’écoute d’un livre audio comme de la lecture constitue un abus de langage dont les utilisateurs ne sont pas dupes. Ecouter n’est pas lire, et vice-versa. Le livre audio, c’est en quelque sorte de la lecture par procuration.

L’audiobook grignote d’abord l’ebook

A trop vouloir « mettre les livres sur écoute », en se diversifiant parfois eux-mêmes dans l’audiovisuel – comme Hachette Livre et Albin Michel qui détiennent respectivement 60 % et 40 % de la société Audiolib –, les maisons d’édition prennent-elles le risque de cannibaliser leur propre coeur de métier historique ? Lizzie du groupe Editis (Vivendi). Gallimard Audio/Ecoutez Lire du groupe Madrigall, Actes Sud Audio, … Nombreux sont les membres du Syndicat national de l’édition (SNE), représentant notamment les majors françaises de l’industrie du livre, qui ont décidé de donner de la voix à leur catalogue en faisant lire des oeuvres par des acteurs et comédiens plus ou moins célèbres. « Je ne pense pas qu’on puisse parler de “cannibalisation”, qui suppose qu’une pratique remplace l’autre. En tous cas, pas pour le livre imprimé qui a des usages très larges. En revanche, que le livre audio apporte d’autres adeptes à la lecture, ou intensifie la lecture, et qu’il progresse plus vite que le livre numérique – voire le dépasse en nombre –, c’est tout à fait possible. Une fois que l’offre sera élargie, la pratique de lecture audio s’installera durablement pour les générations les plus jeunes – ce sont déjà les trentenaires et moins qui l’adoptent », nous a répondu Valérie Lévy-Soussan (photo), PDG d’Audiolib chez Hachette Livre (groupe Lagardère) depuis près de dix ans (1) et présidente depuis mars 2019 de la commission « livre audio » du SNE (2).

Selon l’institut Médiamétrie pour le 12e baromètre sur les usages du livre numérique et audio, publié fin avril lors du 1er Festival du Livre de Paris par le SNE avec les sociétés d’auteurs Sofia et SGDL, sur 48,1 millions de lecteurs en France en 2021 (3), 47,7millions sont « lecteurs » de livres imprimés, 13,5 millions de livres numériques, et 9,9 millions sont « auditeurs » de livres audio. Où l’on voit que les audiobooks sont en passe de se hisser au même niveau que les ebooks, en termes d’utilisateurs. « Seuls 52 % des auditeurs de livres audio physiques [sur support CD, ndlr] en ont écouté un il y a moins d’un an, ce qui traduit vraisemblablement le début d’un véritable basculement du livre audio physique au profit du livre audio numérique », souligne ce baromètre. L’an dernier, le nombre d’auditeurs de livres audio physiques a reculé d’un point à 7,9 millions pendant que celui des livres audio numériques a progressé d’un point à 6,6 millions. Sans parler de la notoriété des audiobooks qui gagne du terrain par rapport aux ebooks. Si cannibalisation il y a de la part de l’écoute au détriment de la lecture, elle se fait par grignotement qui touche en premier lieu le livre numérique. Le livre broché (imprimé) semble moins impacté (4). C’est une aubaine pour les éditeurs puisque le livre audio numérique est, en vente à l’acte, à peu près au même prix que celui de son équivalent papier.

Une quinzaine de membres du SNE composent la commission « livre audio » du SNE, soit seulement 2 % de l’ensemble des 720 maisons d’édition que représente le syndicat. C’est justement cette commission qui a décrété le mois de mai 2022 « Mois du livre audio », une première. « Dans notre monde hyperconnecté, c’est de sens, plus encore que de silence, dont nous avons besoin », assure Valérie Lévy-Soussan, à l’heure où la lecture a été déclarée par le président de la République « grande cause nationale » jusqu’à l’été prochain. Après un Festival du Livre de Paris qui a privilégié le papier, le libre audio s’est fait entendre jusqu’au 11 mai au Festival du Livre audio organisé à Strasbourg par l’association La plume de Paon (5), laquelle assure la promotion du livre audio (6).

Des festivals du livre audio à gogo

La plume de Paon a organisé dans la foulée pour les professionnels, les 13 et 14 mai, toujours à Strasbourg, les Rencontres francophones du livre audio (7). Puis, à Paris cette fois et le 22 mai, le Festival Vox – « du livre audio et de la lecture à voix haute » – organise un marathon de lecture à la Maison de la poésie (8). Quant à la commission « livre audio » du SNE, elle a prévu le lancement d’ici fin mai d’un nouveau site Internet entièrement consacré au livre audio. Baptisé « Lire ça s’écoute ! », il sera doté de ressources professionnelles et d’un catalogue exhaustif de titres des éditeurs membres. @

Charles de Laubier

Ce n’est pas la première fois que les Assises du livre numérique (

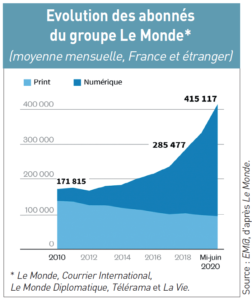

Ce n’est pas la première fois que les Assises du livre numérique ( « La consommation de journaux imprimés a diminué à mesure que le confinement compromet la distribution physique, ce qui accélère presque certainement la transition vers un avenir entièrement numérique », prédit le rapport 2020 de Reuters Institute sur l’information numérique, paru juste avant l’été. Et de constater : « Au cours des neuf dernières années, nos données ont montré que les actualités en ligne dépassaient la télévision comme source d’information la plus fréquemment utilisée dans de nombreux pays. Dans le même temps, les journaux imprimés ont continué à décliner tandis que les médias sociaux se sont stabilisés après une forte hausse ».

« La consommation de journaux imprimés a diminué à mesure que le confinement compromet la distribution physique, ce qui accélère presque certainement la transition vers un avenir entièrement numérique », prédit le rapport 2020 de Reuters Institute sur l’information numérique, paru juste avant l’été. Et de constater : « Au cours des neuf dernières années, nos données ont montré que les actualités en ligne dépassaient la télévision comme source d’information la plus fréquemment utilisée dans de nombreux pays. Dans le même temps, les journaux imprimés ont continué à décliner tandis que les médias sociaux se sont stabilisés après une forte hausse ».