62,7 millions d’euros : c’est ce que s’est engagé à verser Google à 121 journaux français membres de l’Apig qui a cosigné cet accord-cadre, dont 86,8 % étalés sur trois ans et le solde pour « mettre fin à tout litige » sur cette période. Deux syndicats d’éditeurs – le Spiil et la FNPS – s’insurgent.

Le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil) a dénoncé le 8 février les accords « opaques, inéquitables et nuisibles », créant même « une dangereuse distorsion de concurrence » au sein de la presse français, signés par quelques journaux avec Google. Dès le 21 janvier, la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS) dénonçait, elle, l’accord-cadre annoncé ce jour-là entre le géant du Net et l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) qui « acte de facto la position illégale de Google ».

Le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil) a dénoncé le 8 février les accords « opaques, inéquitables et nuisibles », créant même « une dangereuse distorsion de concurrence » au sein de la presse français, signés par quelques journaux avec Google. Dès le 21 janvier, la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS) dénonçait, elle, l’accord-cadre annoncé ce jour-là entre le géant du Net et l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) qui « acte de facto la position illégale de Google ».

Rémunérations inconnues et critères flous

L’agence Reuters a révélé le 12 février que l’accord-cadre « Google-Apig » portait sur un total de 62,7 millions d’euros (1). Le Spiil, présidé par Jean-Christophe Boulanger (photo de gauche) et représentant 150 éditeurs indépendants de 180 titres de presse, s’est « alarm[é] de la teneur des premiers accords signés entre Google et certains éditeurs de presse sur les droits voisins ». Ces accords de licence signés individuellement et uniquement par des journaux dits de « presse d’information générale » – le controversé statut IPG – avec Google (2) leur permettent de percevoir une rémunération pour les débuts d’articles et leurs liens exploités sur le moteur de recherche (Google Search et Google Actualités). Conformément au contrat-cadre (3) annoncé le 21 janvier par l’Apig, dont 285 titres – parmi lesquels les grands quotidiens nationaux – sont membres (4), chaque accord de licence individuel peut donner à l’éditeur un accès au «News Showcase » de Google, son nouveau programme de licence de publications de presse permettant aux lecteurs internautes d’accéder à un contenu éditorial enrichi ou qualifié de « premium ». Le problème est que la rémunération prévue dans les accords de licence entre chaque éditeur de presse et Google est à géométrie variable, dans le sens où elle est basée sur des « critères » tels que « la contribution à l’information politique et générale », « le volume quotidien de publications » ou encore « l’audience Internet mensuelle ». Pour le Spiil, c’est dommageable car ces accords ne permettent pas de s’assurer du traitement équitable de tous les éditeurs de presse dans la mesure où la formule de calcul des rémunérations n’est pas rendue publique : « La profession n’a pas su mettre ses désaccords de côté pour mener une négociation commune. Google a profité de nos divisions pour faire avancer ses intérêts. Un exemple en est le choix de l’audience comme un critère prépondérant du calcul de la rémunération. Ce choix est bien dans l’intérêt industriel de Google, mais il est une catastrophe pour notre secteur et notre démocratie. Il va favoriser la course au clic et au volume : une stratégie qui bénéficie plus aux plateformes qu’aux éditeurs et qui ne favorise pas la qualité ». Selon Jean- Christophe Boulanger, ces accords renforcent encore au sein de l’écosystème de la presse française le pouvoir d’intermédiaire de Google, lequel fait tout pour ne pas rémunérer les droits voisins et « noyer » son obligation à ce titre dans son initiative «News Showcase ». Autrement dit, bien qu’un éditeur de l’Apig puisse exiger une rémunération des droits voisins sans utiliser ce programme de licence « Google », son montant n’est cependant pas fixé dans l’accord-cadre « Apig », ce qui pousse ainsi les éditeurs à s’engager auprès de «News Showcase ». « Encourager une telle situation de dépendance [éditoriale et économique] vis-à-vis d’un tel acteur pour la conquête et la rétention d’abonnés nous semble une erreur stratégique majeure », déplore-t-il. Le Spiil alerte en outre sur un autre service qui existe depuis trois ans maintenant : le « Subscribe with Google » (5). Il s’agit d’un moyen simplifié de créer un compte sur un média en ligne et de s’y abonner. Le syndicat de la presse indépendante en ligne « appel[le] les régulateurs à examiner en détail les accords commerciaux conclus » pour l’utilisation de ce service d’abonnement en ligne pour s’assurer « qu’ils ne constituent pas un complément de rémunération au titre des droits voisins qui ne seraient offerts qu’à certains éditeurs ».

Le statut « IPG » : pas eurocompatible ?

Quant à Laurent Bérard-Quélin (photo de droite), président de la FNPS et par ailleurs directeur général de SGPresse (6), il représente 500 entreprises membres qui éditent 1.231 publications imprimées et 473 publications en ligne. Pour ce syndicat de la presse spécialisée, l’accord-cadre « Google- Apig » – décliné en accords individuels de licence avec le moteur du Net – « n’est pas conforme à l’esprit, si ce n’est à la lettre, de la loi [sur le droit voisin de la presse datée du 26 juillet 2019]». Car seulement quelques journaux, dits IPG, sont concernés. Or cette notion d’IPG porte sur « moins de 13 % des éditeurs de presse » (dixit le Spiil) et est « contraire à la législation européenne » (dixit la FNPS). @

Charles de Laubier

Le groupe familial Amaury – alias les Editions P Amaury (EPA) – vit la plus grave crise de son histoire, depuis le lancement du Parisien par Emilien Amaury en 1944 puis le rachat de L’Equipe et de France Football en 1965. Depuis le décès de son mari Philippe Amaury en mai 2006, il y a quinze ans, c’est sa veuve Marie-Odile Amaury (photo) de aux destinées de la société anonyme EPA constituée du groupe de presse et de la filiale organisatrice d’événements sportifs.

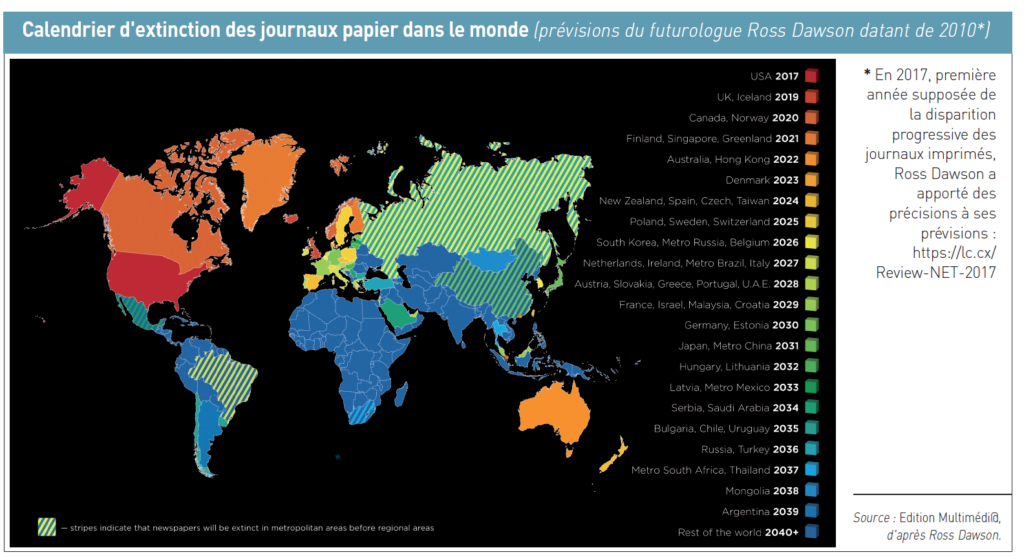

Le groupe familial Amaury – alias les Editions P Amaury (EPA) – vit la plus grave crise de son histoire, depuis le lancement du Parisien par Emilien Amaury en 1944 puis le rachat de L’Equipe et de France Football en 1965. Depuis le décès de son mari Philippe Amaury en mai 2006, il y a quinze ans, c’est sa veuve Marie-Odile Amaury (photo) de aux destinées de la société anonyme EPA constituée du groupe de presse et de la filiale organisatrice d’événements sportifs. « La consommation de journaux imprimés a diminué à mesure que le confinement compromet la distribution physique, ce qui accélère presque certainement la transition vers un avenir entièrement numérique », prédit le rapport 2020 de Reuters Institute sur l’information numérique, paru juste avant l’été. Et de constater : « Au cours des neuf dernières années, nos données ont montré que les actualités en ligne dépassaient la télévision comme source d’information la plus fréquemment utilisée dans de nombreux pays. Dans le même temps, les journaux imprimés ont continué à décliner tandis que les médias sociaux se sont stabilisés après une forte hausse ».

« La consommation de journaux imprimés a diminué à mesure que le confinement compromet la distribution physique, ce qui accélère presque certainement la transition vers un avenir entièrement numérique », prédit le rapport 2020 de Reuters Institute sur l’information numérique, paru juste avant l’été. Et de constater : « Au cours des neuf dernières années, nos données ont montré que les actualités en ligne dépassaient la télévision comme source d’information la plus fréquemment utilisée dans de nombreux pays. Dans le même temps, les journaux imprimés ont continué à décliner tandis que les médias sociaux se sont stabilisés après une forte hausse ».