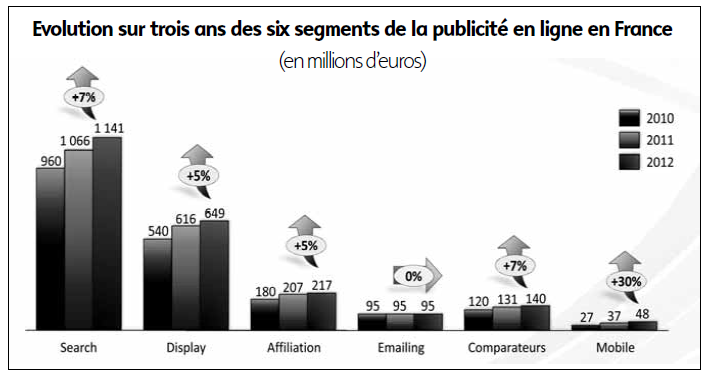

Le directeur général délégué de Solocal Group nous explique pourquoi le groupe Pages-Jaunes a ainsi changé de nom et comment l’éditeur d’annuaires est devenu un géant de l’Internet de proximité, en « coopétition » avec Google, Microsoft, Facebook et Yahoo. Le mobile tire sa croissance.

Propos recueillis par Charles de Laubier

Edition Multimédi@ : Rebaptiser Pages Jaunes en Solocal, n’est-ce pas sonner le glas des annuaires papier au profit du Net ? Des départements n’ont

Edition Multimédi@ : Rebaptiser Pages Jaunes en Solocal, n’est-ce pas sonner le glas des annuaires papier au profit du Net ? Des départements n’ont

déjà plus d’annuaires Pages-Blanches. Arrêterez-vous d’imprimer ?

Christophe Pingard : Aujourd’hui, notre groupe est le numéro 1 de la communication locale, que ce soit sur Internet, mobile ou imprimé. Notre axe de croissance

repose sur nos activités digitales qui représentent déjà

plus de 58 % de notre chiffre d’affaires (1) et devraient atteindre 75 % en 2015. Nous sommes véritablement la success story d’Internet en France ! Et cette transformation en un groupe 100 % digital se fait sans renier les annuaires imprimés (2). Nous adaptons leurs productions et diffusions selon les besoins : après Paris en 2011, les annuaires Pages-Blanches ont été arrêtés depuis 2012 dans les grandes villes comme Nice, Marseille ou encore Lyon, mais les Pages-Jaunes sont encore distribués sur toute la France. Plus de 72 % des personnes que nous avons interrogées en novembre 2012 nous ont répondu qu’elles souhaitaient recevoir nos annuaires imprimés. Solocal exprime de manière plus directe notre atout différenciateur par excellence qu’est le local, et de traduire de façon plus concrète notre métier : mettre en relation les professionnels et les consommateurs grâce aux contenus, solutions publicitaires et services transactionnels de nos 17 marques (Pages-Jaunes, Mappy, Keltravo, etc.).

A noter que filiale Pages-Jaunes garde bien son nom et reste l’un de nos actifs clés !