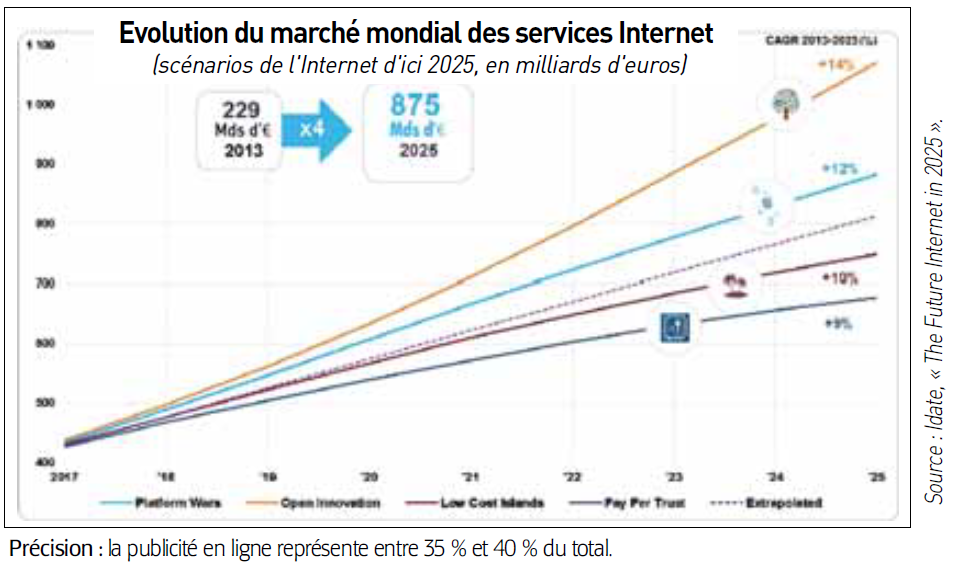

En fait. Le 19 novembre, l’Idate a présenté – lors du DigiWorld Summit qu’il organisait à Montpellier – ses quatre scénarios pour le futur d’Internet d’ici à 2025. Son auteur, Vincent Bonneau, directeur Internet de l’institut, a indiqué

celle qui était « la plus probable : la guerre des plateformes ».

En clair. « La guerre des plateformes est déjà engagée mais pourrait être exacerbée », prévoit Vincent Bonneau, directeur des études Internet à l’Idate. Dans ce scénario « le plus probable », la guerre des plateformes n’aura pas lieu uniquement avec les acteurs du Net que l’on connaît – Google, Facebook, Amazon, … – mais aussi avec de nouveaux entrants dans le numérique tels que des géants de la distribution comme l’américain Walmart, le britannique Tesco ou encore le français Carrefour. « Ces grands retailers sont par exemple déjà les numéros deux ou trois de la VOD sur leur marché respectif, et ont commencé à faire des acquisitions dans le cloud ou la publicité en ligne ciblée », a-t-il souligné. Mais ce scénario de guerre entre les plateformes se déroule actuellement dans un monde très contrôlé : « On était parti sur un Internet assez ouvert, puis on a refermé beaucoup de chose grâce aux OS (Operating Systems) des mobiles. Avec les smartphones et les tablettes, on est revenu à un monde un peu comme “AOL” d’il y a quinze-vingt ans, avec des solutions et des écosystèmes relativement contrôlés », a fait remarquer Vincent Bonneau. Les trois autres scénarios sont : « l’innovation ouverte » (le mieux disant en terme de croissance), « les îles low-cost» (concentrés sur les services les plus disruptifs) et « la confiance contre paiement » (présenté comme un scénario de « début de chaos numérique » avec des solutions ultra-sécurisées payantes). @