En fait. Le 13 janvier, Orange et le GIE E-Presse Premium ont confirmé à l’AFP l’information de La lettre de l’Expansion, selon laquelle ils avaient échoué à se mettre d’accord avec Lagardère Services (Relay) pour tenter de lancer un kiosque numérique unifié. Le Monde ne croit pas à une telle alliance.

En clair. « Nous voulons créer le guichet unique de la presse française sur Internet », promettait, il y a plus de trois ans, Frédéric Filloux (1), nommé directeur général du GIE

E-Presse Premium, au moment de son lancement en novembre 2010 par Les Echos, L’Equipe, Le Figaro, Libération, Le Parisien, L’Express, Le Nouvel Observateur et Le Point.

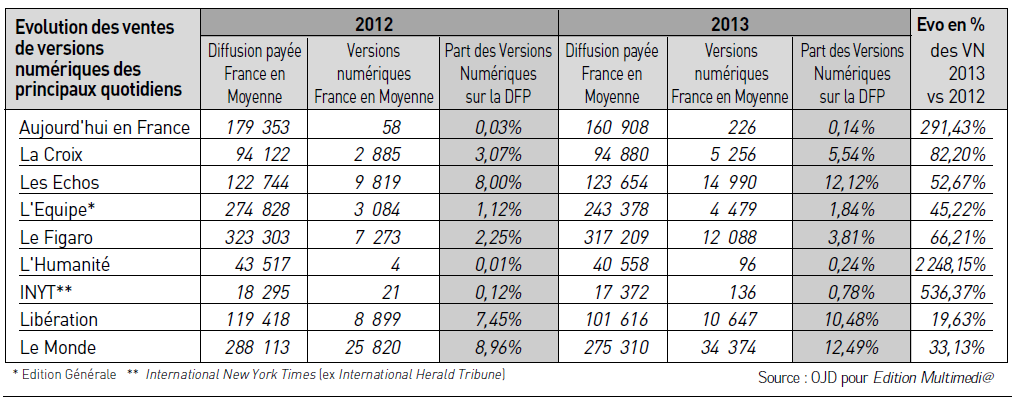

Mais, depuis, les choses en sont au même point : la presse française ne s’est pas entendue pour faire de ce kiosque numérique un « guichet unique », susceptible de faire poids face aux géants du Net, tels que Apple avec son Newsstand ou Google avec son nouveau Play Kiosque. Son successeur, en mars 2012, Philippe Jannet (2), n’a pas non plus réussi à fédérer autour de E-Presse les éditeurs français de journaux. C’est parce que beaucoup d’entre eux, Le Monde en tête, n’ont jamais cru à une telle initiative.

« Nous sommes présents sur un seul kiosque numérique : Newsstand d’Apple, depuis novembre », s’est encore félicité Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde, lequel n’a jamais voulu rallier le kiosque numérique E-Presse. Questionné le

16 décembre dernier par l’Association des journalistes médias (AJM) sur ce dernier,

il n’a pas mâché ses mots : « Je leur souhaite bonne chance ! E-Presse a un raisonnement qui est : ‘‘Si tous les acteurs de presse se tenaient la main, on pourrait construire une alternative crédible à Apple’’. C’est une conviction qui est sympathique, mais probablement un peu naïve ». Explication : « D’une part, on servirait inutilement de locomotive, Le Monde vendant largement bien plus de versions numériques que nos frères. D’autre part, l’outil technologique proposé par E-Presse est bien moins performant que celui d’Apple : on télécharge plus facilement et il y a mille fois moins de bugs… On a pas accès directement aux informations des abonnés, mais Apple fait pas mal d’efforts pour nous donner accès

à ces informations », a déclaré Louis Dreyfus, n’excluant cependant pas d’aller aussi

sur le nouveau Play Kiosque de Google. « Il n’y a pas d’exclusivité avec Apple ».

Pour la presse, le kiosque numérique est l’opportunité de vendre des abonnements – contrairement aux kiosques physiques vendant au numéro et de façon aléatoire.

Selon l’OJD, Relay.com détient 44,6 % du marché de la vente de journaux en ligne, suivi de Lekiosk.fr (33 %) et, loin derrière, Zinio (10,3 %) et le GIE E-Presse (7,8 %). @